جيوشٌ مُجيَّشة مُحصَّنة بالعلمِ والمعرِفة، هي جيوشٌ كما أنَّها حجارةُ الأساسِ في المُجتمع. هُم الجهازُ المناعيُّ للمُجتمع، هم مُنظومةُ العمليَّاتِ الحيويَّة في رَحمِه. وهم الخلايا الدِّفاعيَّة التي تقومُ بوقايةِ وحمايةِ أفرادِه، ومن ثُمَّ معالجةِ ومُحاربةِ المُشكلاتِ الاجتماعيَّة التي تُواجِهُه ضمنَ المبادئِ والمعاييرِ الأخلاقيَّة. تقومُ رسالتُهم على الرُّقيِّ بِالمُجتمع والحدِّ من تِلكَ المُشكلاتِ الاجتماعيَّة التي يُعاني مِنها أفرادُ ذلكَ المُجتمع، والتي تَمنعُه من التَّطوُّر والتَّقدُّم وتَحقيقِ العدالةِ لِجميعِ الفئاتِ المُهمَّشة، ومُساعدتِهم في الحُصولِ على حقوقِهم، وتوفيرِ الرِّعايةِ الاجتماعيَّة والنَّفسيَّة والطِّبيَّة لهم. الأخصَّائيُّون الاجتماعيُّون لهم دورٌ كبيرٌ في إدارةِ الأزماتِ والكوارثِ ممَّا يجعلُ مُتطلَّبات إدارة الأزمة تأخذُ أسلوبًا عِلميًّا ومنهجًا مُتكامِلًا قائمًا على التَّدخُّل، لتكونَ قدرَ المُستطاعِ مواجَهةً صحيحةً بأقلِّ الخسائرِ البشريَّة والمادِّية.

علمُ الأزمات: يُعدُّ أحدَ الفروعِ الحديثةِ فى العلومِ السِّياسيَّة بِصفةٍ عامَّة، والعلاقاتِ الدَّوليَّة والدُّبلوماسيَّة والإدارةِ العامَّة بصفةٍ خاصَّة. لم يقتَصر علمُ الأزماتِ فقط على العلومِ السِّياسيَّة والاقتصاديَّة والإداريَّة، إنَّ العلومَ الإنسانيَّة والاجتماعيَّة أحدثت فارقًا كبيرًا في منهجيَّة التَّدخُّل السَّريع وإدارةِ الأزمةِ دونَ إقصاءِ وإغفالِ الدَّور الاجتماعيِّ في إدارتِها. وتزايدَ الاهتِمامُ بِهذا الفِرعِ في العصرِ الحالِيِّ نتيجةً لِلمُتغيِّراتِ والأحداثِ بالِغةِ التَّعقيدِ التى تَشهدُها أنظمَةُ الحُكم حولَ العالم .

الأزماتُ المُتتاليةُ بِحدِّ ذاتِها تُهدِّد منظومةً اجتماعيةً كاملة، وهي المَرحلةُ السَّابقةُ للانفِجار، ونُقطةُ التَّحول إمَّا إلى الأفضلِ أو إلى الأسوأ، وسُرعةُ تأثيرِها السَّلبي تَتطلَّب سُرعة ودقَّة في اتِّخاذ القرار في الوقتِ المُناسب، من خلالِ مؤسَّسات وأفراد مُتخصِّصة قادرَة على الرَّصد والتَّنبُّؤ والتَّوقُّع لِما يُمكن أن يَحدُث وما لم يَحدُث. من أجلِ إعادةِ التَّوازنِ لِلمُجتمعِ من بعدِ الظَّرف الانتقاليِّ الذي مرَّ به، ومواجهةِ تلكَ المُشكلاتِ والآثارِ النَّاجمة عنها، والتي تَتَّصفُ بالتَّهديدِ والضَّغط في وقتٍ عصيبٍ بِطرقٍ مناسبةٍ وصحيحة. واتِّخاذِ الاجراءاتِ الوقائيَّة لمنعِ تِكرارِها والاستِعدادِ في حالِ وُجودِ مؤشِّراتٍ لِحدوثِ أزماتٍ أُخرى مشابهة لها، والاستفادةِ منَ المَوقف النَّاتج من الأزمة في الإصلاحِ والتَّطوُّر.

خصائِصُ الأزمة:

- أنَّها غالِباً فواجعٌ جماعيَّةٌ وليست فرديَّة.

- آثارُها غيرُ متوقَّعة وتُمثِّل صدمةً مفاجِئة.

- إنَّ الأزمةَ تعني تَغيُّر في الحالةِ النَّفسيَّة للفَرد، وتَعني أيضاً الحوادثَ الاجتماعيَّة غيرَ المألوفةِ والمفاجِئة.

- يَترتَّب عليها بالضَّرورةِ آثارٌ سلبيَّةٌ أو ما يُعرفُ بالحلقاتِ المُتتابعةِ من الكوارِث الأُخرى.

- الأزمةُ تُمثِّل تحدِّي للعاداتِ والسُّلوكيَّاتِ التي تَعوَّد عليها الشَّخص.

- تُمثِّل تهديداً لِحياةِ الفردِ أو الجماعةِ أو المُجتمع، وذلكَ بِما تَحويهِ من ضغوطٍ اقتصاديَّة أو جِسميَّة أو نَفسيَّة أو اجتماعيَّة.

- في موقفِ الأزمةِ تَضعُف إِلى حدٍّ كبيرٍ دِفاعيَّاتُ الذَّات، ومن ثُمَّ يُصبحُ الفَردُ أو الجَماعةُ أكثرَ قابليَّةٍ للتَّأثُّر بالآخرين وأكثرَ تَعاوُناً في العلاج.

- إذا نَجَحَ الفردُ في مُواجهةِ الأزمةِ فإنَّ ذلكَ يُساعدُ على زيادةِ الإبداعِ وزِيادةٍ في النُّمو والنُّضج مع اكتِسابِ أساليبٍ تَكيُّفيَّةٍ جديدةٍ تُمكِّنُ الفردَ من التَّعامُل مع الأزماتِ المُقبلةِ بِفاعليَّةٍ أكبر، ويَحدثُ العَكسُ في حالةِ الفشل.

- إنَّ الأزمةَ أو تعني أيضا الفُرصة، حيثُ يَتعلَّمُ الفردُ أساليبًا وطرائقًا جديدةً للتَّعامُلِ مع الأزماتِ والكوارثِ المُستقبليَّة.

- إنَّ نتائجَ الأزمةِ لا تكونُ سلبيَّة دائِماً، بل يُمكنُ أن تَكونَ نَتائِجُها إِيجابيَّة على الفردِ والمُجتمع.

- إنَّ التَّعاملَ مع الأزمةِ وآثارِها يَحتاجُ إلى تَدخُّلِ شخصٍ مُتخصِّصٍ يَمتلِكُ المعرفةَ والخِبرةَ والمهارة.

المُتطلَّباتُ الإداريَّةُ للتَّعاملِ مع الأزمة:

المبادئُ الأساسيَّةُ لِمواجهةِ الأزمات:

هي تَحديدُ الأهداف، منها أهدافٌ رئيسةٌ وأهدافٌ ثانويَّة، وتَعتمِدُ على الأسبقيَّات. حشدُ القُوى وتِنظيمِها، وتَعتمِدُ على (الزَّمان – المكان – المرحلةِ التي تَمرُّ بِها الأزمة). التَّعاونُ والمُشاركةُ الفَعَّالةُ داخِليّاً وخارجيّاً. السَّيطرةُ المُستمرَّةُ على الأحداثِ من ناحيةِ (العواملِ المُسبِّبة للأزمة – والقُوى الدَّاعمة للأزمة – عواملٌ ذاتٌ صلةٍ بِالأزمة). المواجَهةُ والتَّدخُّلُ السَّريع، ويَحتاجُ إلى كوادرٍ مُدرَّبةٍ جيِّداً وتَعتمدُ على الدِّقَّةِ العالية. اتِّباعٌ للأساليبِ غيرِ المُباشرة والتَّأمين الشَّامل (للمعلومات – الممتلكات – الموارد البشرية). كما تَحدَّثتُ سابقاً على أنَّ إدارةَ الأزمةِ تأخُذُ أسلوبًا ونَهجًا معيَّنًا لِمواجهةِ الأزمة، فهذا الأسلوبُ العلميُّ والمَنهجُ المُتكامِلُ لِمواجهةِ الأزمات مبنيٌّ على أربع خُطُواتٍ تَكونُ على النَّحوِ التَّالي:

- أوَّلاً: تَقديرُ الموقف، والدِّراسةُ المبدئِيَّةُ لأبعادِ الأزمة. وهذا يَعتمِدُ على تِحديدِ العواملِ المُشتركةِ في الأزمة، وتَحديدُ أسبابِ الأزمة، وكيفَ نَشأت. أيضاً تَعتمِدُ على تحديدِ القُوى الفاعلةِ في الأزمةِ وتحديدِ عناصِرها التي تَرتكِزُ عَليها، وتَحديدُ القُوى المُساعدة والمؤيِّدة لِلأزمة، وتحديدُ القوى المُعارِضة للأزمة.

- ثانياً: تحليلُ الموقِف، و الدِّراسةُ التَّحليليَّة للأزمة، وتََعتمدُ هذه الخُطوةُ على تَحديدِ المصالحِ الكامنةِ والأهدافِ غيرِ المُعلنة، وتحليلُ علاقاتِ الارتباطِ بعناصر ِالمَوقفِ من الأزمة. تَعتمدُ أيضاً تحليلَ أسبابِ التَّوتُّر وتحديدَ العواملِ التي ساعدَته، وتحليلَ مواطنِ القُوَّة لكلٍّ من الأزمةِ والقوَّةِ المُضادَّة لها، وتَحليلَ طبيعةِ الخَطرِ الذي يُشكِّلُ الأزمةَ وأعباءَ استمرارِها.

- ثالثاً: التَّخطيطُ العلميُّ والمُتكامل للتَّعامُل مع الأزمة. يَعتمدُ التَّخطيطُ العلميُّ على توفيرِ الحِمايةِ اللَّازمةِ لِكلِّ المَجالاتِ وترتيبِ أسبقيَّاتِ المُواجهةِ وإجراءاتِها، وتَحديدِ حجمِ المُساعداتِ الخارجيَّة المَطلوبة، وإعادةِ هيكلةِ المواردِ البشريَّةِ والماديَّةِ المُتاحة. يعتَمدُ أيضاً على إصدارِ التَّعليماتِ لِلمشاركين، وتحديدِ المسؤوليَّات، وإعدادِ فريقِ المَهام باحتياجاتِه، وتأكيدِ استيعابِ خُطَّةِ المُواجهة، وتحديدِ التَّوقيت المُلائم لِبدءِ تَنفيذِ خُطَّةِ المُواجهة.

- رابعاً: التَّدخُّل الفِعليِّ لِمُعالجةِ الأزمة، وتَنقسمُ إلى ثلاثةِ مهامٍّ (مهام رئيسية – مهام ثانوية – مهام تكميلية). المَهامُّ الرئيسةُ تعملُ على الصِّدامِ والمُواجهةِ العنيفةِ مع الأزمة، والمهامُّ الثانويةُ تقومُ على تهيئَةِ المسارات، وتقديمِ الدَّعمِ لِفريقِ المُواجهة، والمهامُّ التَّكميليَّة تَعملُ على إزالةِ الآثارِ النَّاتجةِ من عمليَّةِ المُواجهة.

دورُ الخِدمةِ الاجتماعيَّة ﻓﻲ حالةِ الأزمات: لها دورٌ كبيرٌ جدًّا في المُواجَهة، فقد جاءَ مفهومُ التَّدخُّل في الأزماتِ استجابةً لحاجةِ الجماعاتِ لِلمساعداتِ خلالَ فتراتِ التَّغييرِ المُفاجئِ والعَنيفِ من وضعٍ حياتِيٍّ إلى وضعٍ آخر، ويُمكنُ حصرُ دورِ الخدمةِ الاجتِماعِيَّة في الأزماتِ على النَّحوِ التَّالي:

الإعدادُ المِهنيّ: إنَّ مُمارسةَ المِهنةِ في إطارِ الكوارِثِ والأزماتِ لا يُمكنُ أن تَتركَ المجالَ لِلمُحاولةِ أو الخَطأِ أو العُشوائيَّةِ والارتِجال، بل إنَّ الخَطأ في المُمارسةِ مَهما كانَ ضئِيلًا لا بُدَّ من أن تَتَرتَّب عليهِ كوارِثٌ إضافيَّة لا يُمكنُ تفاديها. ومن ثُمَّ كانت أولى واجباتِ الخِدمةِ الاجتِماعيَّة، تَنظيمٌ مُسبقٌ لِمهام أخصائِيِّ الكوارثِ والأزمات، وإعدادهِ مِهنياً لِلممارسةِ من خلالِ الُخطوات التَّالية:

- الاختيارُ الدَّقيقُ للعناصرِ الصَّالحة لِمواجهةِ أخطارِ الكوارث، سواءً في معاهدِ الخدمةِ الاجتماعيَّةِ أو كلِّيَّاتِها أو في داخِل الهيئاتِ الاجتماعيَّةِ التَّقليديَّة، وتَتحلَّى بالمواصفاتِ التَّالية:

رباطةُ الجأشِ وهدوءُ الأعصاب، سُرعةُ اتِّخاذِ القرار، دِقَّةُ الإدراكِ وسُرعةُ البَديهة، دِرايةٌ تامَّةٌ بِمصادِرِ الخدماتِ وكيفيَّةِ استِثمارِها، التَّمييزُ الواعي لِتصنيفاتِ الكوارِثِ وآثارِ كُلٍّ منها، التَّماسُكُ العصبيُّ والعاطِفيُّ.

- الإعدادُ العِلميُّ والمهاريُّ بما يَتناسبُ وعمليَّاتِ الإنقاذِ المُختلفةِ والتَّعامُلِ المُصاحبِ للكوارِثِ والأزمات.

- تقسيمُ عمليَّات الإنقاذِ إلى عمليَّاتٍ جُزئيَّةٍ مُتكامِلة، لِكلٍّ منها إجراءاتٌ وأنشِطةٌ ومن أهمِّها:

الإسعافاتُ الأوَّليَّة، التَّحويلُ إلى المُستشفيات، الاتِّصالُ بِجهاتِ الإنقاذِ المُختلفة، حِفظُ الأمانات، إبعادُ المواطنينَ عن مناطِق الخَطر، اكتِشافُ الضَّحايا ومُتابعتِهم، التَّنبُّؤُ الفوريُّ باحتِمالاتِ المُستقبل.

- إجراءُ البُحوثِ العِلميَّة عن نتائجِ الكوارثِ السَّابقةِ أو الأزماتِ المُختلفةِ لِتحديدِ مُعطياتٍ تُوجِّهُ جهودَ الخِدمةِ الاجتِماعيَّةِ مُستقبلاً معَ مُراعاةِ اختِلافِ الزَّمانِ والمَكان (نظرة وقائية) ويُفضَّلُ أن تُصنَّف هذه البُحوثُ حسبَ نوعِ الكارِثة والأزماتِ ومكانِها وزمانِها للإفادةِ من نَتائِجها في الحالاتِ المُشابهة.

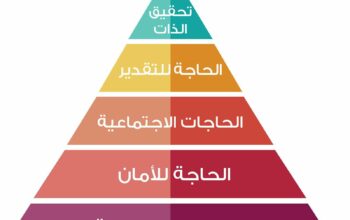

التَّنظيرُ العِلمي: تَمكَّنَ العُلماءُ من تحديدِ نظريَّاتٍ خاصَّةٍ بِالكوارِثِ والأزمات، تُحدَّدُ بِدقَّةِ احتياجاتِ المَنكوبين، وكيفيَّةِ إشباعِها، وتوقيتِ وأسلوبِ هذا الإِشباع. من هؤلاءِ العُلماءِ أمثالُ فابرل رانجتون و نلسون وفرانسيس تيرنز وشارلس زاسترو وغيرِهم انتهوا إلى ما يُعرفُ بِنظريَّاتِ الأزمات.

التَّدخُّلُ المِهنيّ: يَتميَّزُ التَّدخُّل المِهنيُّ عندَ الكوارثِ والأزماتِ المُختلِفة، بِخصائِصٍ مُختلِفةٍ عن الخَصائصِ التَّقليديَّةِ لِمُمارسةِ الخِدمة الاجتماعيَّة، سواءً في نِطاقِ طُرُقِ الخِدمة الاجتماعيَّة الثَّلاث (خدمة فرد،خدمة جماعة، تنظيم مجتمع)، أو في مجالاتِها النَّوعيَّةِ المُختلفة مَدرسيَّةً كانت أو طبيَّةً أو نفسيَّة…، فهو نَمطٌ من العَمليَّاتِ والإجراءاتِ العمليَّة العِلاجيَّة في إطارٍ من الشُّمولِ ليتمَّ إنقاذُ ما يُمكن إنقاذُه.

دورُ الأخصَّائي الاجتماعيّ في التَّعامُلِ مع الأزماتِ والكوارِث: تَفرِضُ الأزماتُ والكوارثُ على الأخصَّائيِّ الاجتماعيِّ التَّعاملَ معها وأن يتعاملَ بأساليبٍ غيرِ تقليديَّة تَتبلوَر فيما يلي:

السُّرعة للاستجابة عندَ الإبلاغ، الوصولُ لِموقعِ الكارثةِ ضمنَ فريقِ عملٍ لِتناوُلِ مُكافحةِ الأزمةِ من جميعِ الجوانِب، الاشتراكُ في الحَصرِ الدَّقيقِ وبِصورةٍ تتَّسمُ بالسُّرعةِ والعُمقِ حولَ آثارِ الأزمة، كِتابةُ تقريٍر وافي عن حَجمِ الخَسائر لدى المُتضرِّرين بالأزمة، السُّرعةُ في وضعِ الخُطَّة للتَّعاملِ مع آثارِ الأزمة.

رَزانْ الظَّاهرْ