لقد مرّ ما يقارب الثمانية عشر شهرًا منذ أن بدأت العدوانيّة العسكريّة الإسرائيليّة على قطاع غزّة، وهي مدينة تقع في فلسطين المُحتلّة. وقد استُؤنِف القصفُ بعد خرق ما يُسمّى بـ”وقف إطلاق النار” في الأسابيع الأخيرة. وأنا أتصفّح ما يُطلق عليه الأخبار “العالميّة”، فإن التدفّق المتواصل للبيانات الرسميّة، والإدانات الدوليّة المُتكرّرة، والإحصائيّات المُرعبة، هو ما يستمرّ في الظهور، ليُذكّر البشريّة – بشكلٍ ما – بعجزها، ولتبقى مجرّد مُتفرّجٍ خلف شاشة الهاتف المحمول. العديد منّا يشعر بالشلل، مُثقَلًا بالذنب والإحباط، بينما نشهد على هذا الدمار الساحق في غزّة؛ على شيوخها، وأمّهاتها، وأطفالها، وعائلاتها بأكملها، وهي تُنتَزَع بعنف. ومع ذلك، تظلّ الحقيقة المصوّرة قائمة: هناك القليل جدًّا ممّا يمكن لمعظمنا أن يفعله فعليًّا. والأهمّ من ذلك، أنّ هذه القصّة ليست في جوهرها عنّا، ولا عن استجاباتنا العاطفيّة، بل عن أولئك الذين يتأثّرون بها بشكل مباشر، بينما نحاول نحن مواصلة التنقّل في مسارات حياتنا وواقعنا.

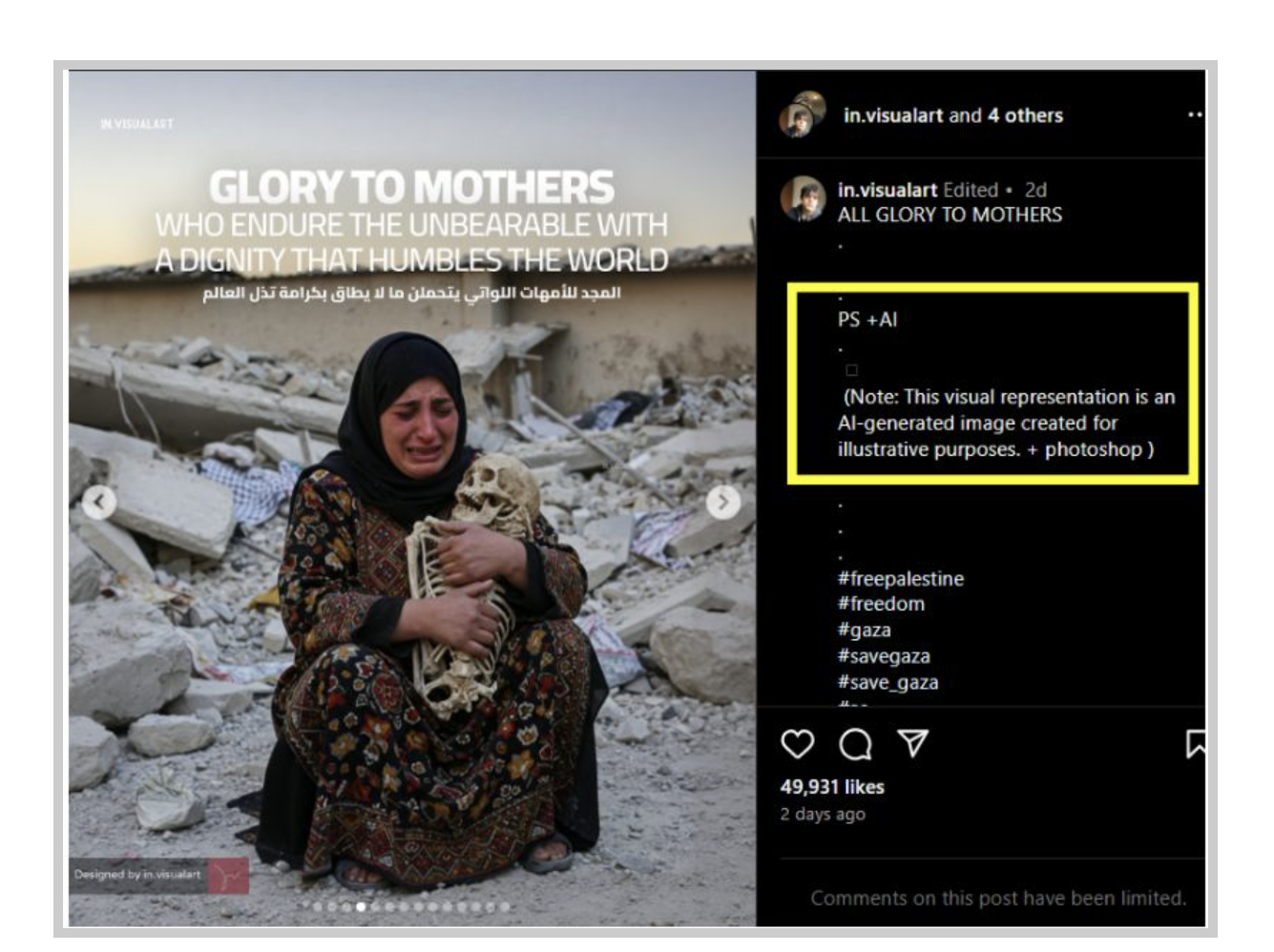

في ٢١ آذار/مارس ٢٠٢٥، واحتفاءً بـعيد الأم، شارك الفنان البصري إسلام نور، المعروف على إنستغرام باسم in.visualart، عملًا فنيًا مُولَّدًا بالذكاء الاصطناعي ومُعزَّزًا باستخدام فوتوشوب، أثار صدى عاطفيًا عميقًا على منصّات التواصل الاجتماعي. تُصوّر الصورة أمًّا فلسطينيّةً تحتضن بقايا الهيكل العظمي لطفلها، في مشهدٍ مُفجعٍ يختصرُ الألم والفقد. وقد أرفق نور العمل بتعليقٍ مؤثّر جاء فيه: “المجد للأمّهات اللواتي يحتملن ما لا يُحتمل، بكرامةٍ تُخجل العالم.” تتجسّد فلسفة نور الفنّيّة في عبارته التعريفيّة على صفحته:

“الفنّ ليس ما تراه، بل ما تُجبر الآخرين على رؤيته”، في تعبيرٍ عن قوّة التحوّل التي تكمُن في أعماله. ومن خلال تصفّح حسابه على إنستغرام، يمكن ملاحظة طريقته في تمثيل الأخبار، والدعوة إلى المقاطعة الثقافيّة والاقتصاديّة، وفضح تطبيع الاحتلال الإسرائيلي لاستخدام المساعدات الطبيّة والإنسانيّة كسلاحٍ حربيّ، إلى جانب رسائل أخرى حاسمة تنبع من سياق المقاومة الثقافيّة.

انتشر هذا العمل الفني بسرعة عبر منصّات التواصل الاجتماعي، ما دفع عدّة جهاتٍ مختصّة بالتدقيق والتحقّق من الحقائق إلى التفاعل. ففي ٢٤ آذار/مارس ٢٠٢٥، نشرت LogicallyFact بيانًا وصفت فيه الصورة بأنها “مزيّفة”، موضّحةً أنّها مُولَّدة باستخدام الذكاء الاصطناعي. هذه الوصمة الرسميّة تثير تساؤلاتٍ عميقة: هل يمكن اعتبار العمل الفنّي “مزيّفًا” لمجرّد أنّه صُنع بأسلوبٍ اصطناعيّ، حتى وإن كان صادقًا عاطفيًّا؟ ففي حين أن الفنان أوضح منهجيّته صراحةً، إلا أن الانتشار الواسع والتصنيف اللاحق يُظهران مدى تعقيد العلاقة بين التمثيل الرقميّ وتأويل الجمهور.

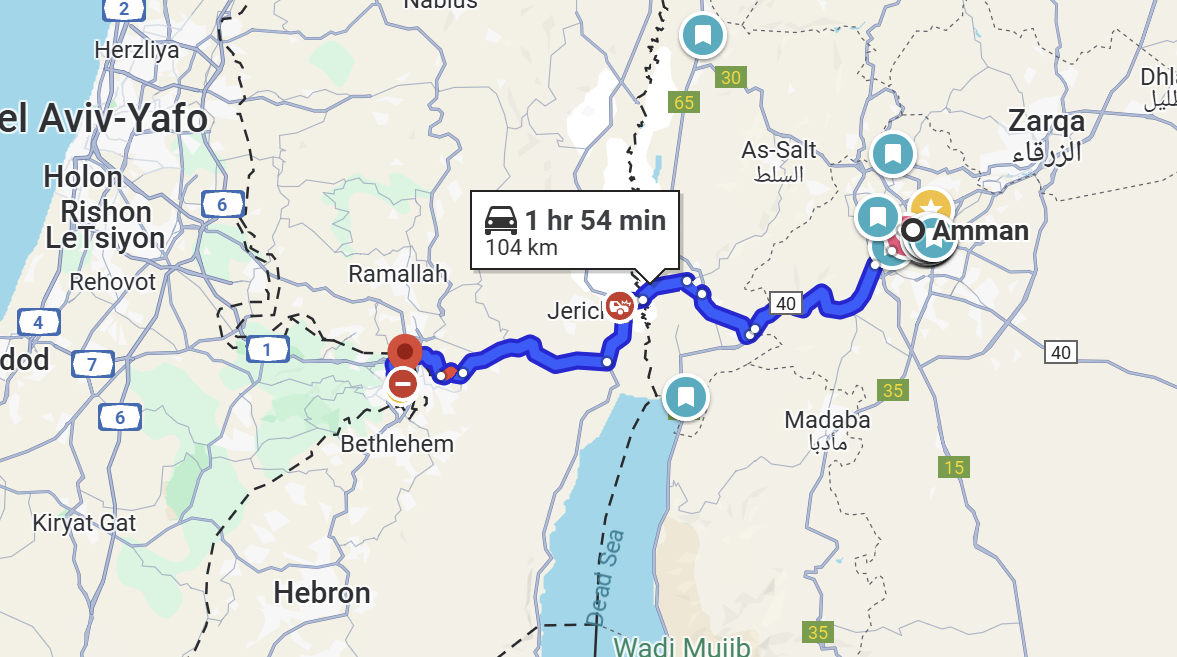

يُسلّط إسلام نور من خلال أعماله المُتعمدة والصادمة الضوء على مفترقٍ حاسم بين الصدق العاطفيّ والإبداع الرقميّ. وعلى الرغم من عدم توفّر مؤشّرات دقيقة حول معدّلات التفاعل، إلّا أنّه من الواضح أنّ الصورة كسرت حالة الخمول الرقمي، وأجبرت المُشاهدين على مواجهةٍ شعوريّةٍ مباشرة. في البداية، تجنّبتُ أنا شخصيًّا النظر إلى الصورة، لما تحمله من ثقلٍ عاطفيّ ساحق. لكن في نهاية المطاف، وجدت نفسي مضطرًّا لمواجهتها، فانفصلت عن الدوامة الإخباريّة. ومع ذلك، ظلّ العمل يُطارد ذهني، كتذكيرٍ قاسٍ بواقعٍ مُهملٍ لا يبعد عن عمّان سوى ثلاث ساعات ونصف بالسيارة. إن تصفّح خرائط غوغل والنظر في المسافة الفاصلة بين عمّان وبقيّة المدن الفلسطينيّة بات عادةً موجعة؛ طقسًا نُمارسه كلّما اجتاحنا الحنين إلى أن نكون هناك فقط، وكلّما لاحقنا سؤال “ماذا لو…؟”.

ماذا لو… عمّان إلى القدس؟!

بالتزامن مع الخَدَرِ الواسعِ أو العَمى الانتقائيّ في الفضاءِ الرقميّ، ينشطُ أفرادٌ مثل إسلام نور في إعادةِ سردِ الواقعِ المُروِّعِ لغزّة؛ ذلك المكانُ الذي فُقِدَت فيه ما لا يقلُّ عن ٦١٬٧٠٩ أرواح، من بينهم ١٧٬٤٩٢ طفلًا، وأُصيبَ ١١١٬٥٨٨ آخرون، بينما يُعتَبَر ١٤٬٢٢٢ في عدادِ المفقودين والمُفترَض وفاتُهم، وذلك وَفقًا لِمُتَتَبِّعِ الأرقامِ الحيّ الذي تُوفِّره قناة الجزيرة.

في عصرٍ مُثقلٍ بصُنّاعِ المحتوى والمُؤثّرين الذين يروّجون للمنتجات وأنماط الحياة عند كلّ زاوية، ويُحوّلون كلّ شيء تقريبًا إلى سلعة، تُعيد المقاومة الرقميّة فرض حضورِها داخل اقتصادِ الانتباه. وفي خِضمّ هذا المشهد، برز عبّود بطّاح، البالغ من العمر ١٧ عامًا، كصوتٍ قويٍّ قادمٍ من غزّة. ففي سيرته الذاتيّة على إنستغرام، وصفَ نفسَه بأنّه الوريثُ الرُّوحيُّ للصحفيّة الفلسطينيّة الراحلة شيرين أبو عاقلة، التي اغتيلت برصاصةٍ في الرأس أطلقها قنّاصٌ إسرائيليّ، وذلك يوم ١١ أيار/مايو ٢٠٢٢ أثناء تغطيتها للاجتياح الإسرائيليّ في مخيّم جنين للاجئين.

باستخدام إنستغرام كمنصته، بدأ عبد في الإبلاغ عن الأحداث اليومية من قطاع غزة، جامعًا بين تحديثات الأخبار الخام وحس فكاهي مميز لاقى صدى لدى الملايين. سرعان ما اكتسب صوته الأصيل ورواياته المباشرة عددًا هائلًا من المتابعين من المستخدمين الباحثين عن معلومات غير مفلترة. ومع ذلك، حذفت إنستغرام مؤخرًا حسابه، وأدرجته في القائمة السوداء، ومنعته من إنشاء حسابات جديدة، مما أثار مخاوف ملحة بشأن الرقابة، والتحيز الخوارزمي، وإسكات الأصوات الرقمية الفلسطينية.

من المهم الإشارة إلى أنّ المحتوى الإخباري غير المُفلتر على إنستغرام بدأ يحظى برؤيةٍ واسعة في أيار/مايو ٢٠٢١، لا سيّما فيما يتعلّق بالأحداث في حيّ الشيخ جرّاح؛ الحيّ الفلسطيني في القدس، الذي يواجه محاولات تهجير قسري وتطهير عرقي من قِبل قوّات الاحتلال العسكري الإسرائيلي. خلال صيف ٢٠٢١، برزت العديد من حسابات الصحفيّين المواطنين كمصادر حيويّة للمعلومات الآنية، لا سيّما من خلال البثوث المباشرة ومنشورات التوثيق على إنستغرام. من بين هذه الأصوات كان رمزي العباسي، الذي وثّق بشكل نشط تفاصيل الحياة اليوميّة وتطوّر الأحداث على حسابه. لقد جعلته تغطيته عرضةً لتهديداتٍ مستمرّة بالاعتقال. وفي أوائل عام ٢٠٢٣، وخلال شهر رمضان، تم اعتقاله بعد خروجه من المستشفى حيث كانت والدته في غيبوبة إثر عمليّة جراحية في الكبد. في وقت لاحق من العام نفسه، حُكم عليه بالسجن لمدة عام واحد، مع منعه من إنتاج أي محتوى إعلامي، ومنعه من الاقتراب من المسجد الأقصى. وقد تُوفيت والدته خلال رمضان أيضًا، في ٢٣ نيسان/أبريل ٢٠٢٣.

الذين أُشير إليهم بمصطلح “البركسيّين” (Praxists)، بالعربي: المقاوم المشتبك، أولئك المنخرطين فعليًا في أشكال المقاومة الرقميّة، يقومون — في جوهر فعلهم — بـإعادة الإنسنة للأخبار. فمن خلال أعمالهم، لم تعُد قصص المعاناة مجرّد عناوين مجرّدة أو أرقام ضحايا؛ بل أصبحت شخصيّة، مرئيّة، وعاطفيّة آنية. سواء من خلال التفاعل مع صورةٍ مؤثّرة مثل عمل إسلام نور، أو من خلال مشاهدة البثوث الحيّة الخام وغير المُفلترة التي يقدّمها صحفيّون مواطنون من قطاع غزّة، أمثال صالح جعفراوي، أنس الشريف، أو صحفيين ميدانيين مثل إسماعيل الغول ورامي الرفاعي، وغيرهم كثير، فإن هذه اللحظات تتجاوز السرديّات التقليديّة والمنحازة سياسيًّا التي تقدّمها وسائل الإعلام الرئيسيّة والقديمة. إنها لحظات تُدخِل المُشاهدين في مساحة مواجهة، تُرغمهم على إجراء مقارنة مباشرة بين راحة حياتنا اليوميّة وبين غياب الأمان، والاعتياد، والحياة نفسها تحت وطأة القصف الإسرائيلي المستمرّ على غزّة؛ ذلك القصف الذي أصبح يُطبّع استخدام منع دخول المساعدات الطبيّة والإنسانيّة كأداةٍ من أدوات الحرب. هذه القصّة، بالتأكيد، ليست محاولةً للمقارنة بين المتفرّجين والمُراقَبين — إن كان لهذا التمييز أصلٌ أصلًا.

ما لَفَتَ انتباهي في هذا السّياق هو وصف العمل الفني بـ”المزيّف”، رغم أن الفنان أوضح صراحةً استخدامه للذكاء الاصطناعي والفوتوشوب. طريقة انتشار الصورة عبر منصّات التواصل الاجتماعي المختلفة — لا سيّما على منصّة X المعروفة بسرعة تصدُّر المواضيع والوسوم — تبقى غامضة إلى حدٍّ ما. لكن بدلًا من تصنيف الصورة على أنّها “مزيّفة”، قد يكون من الأدق اعتبارها معلومة أُسيء تفسيرها، خاصّة وأنّ الفنان لم يُظهر أيّ نيّةٍ للتضليل.

رغم أنّها مُولَّدة بالذكاء الاصطناعي وفق رؤية الفنان، فإنّ العمل الفني يُجسّد حقيقة رمزيّة ودقّة واقعيّة بشأن حجم الدمار والخراب الذي تعرّض له القطاع خلال الأشهر الثمانية عشر الماضية. في هذا السياق، قدّمت جنوب أفريقيا، في ديسمبر ٢٠٢٣، توثيقًا لعدد من الانتهاكات التي تُصنَّف كأعمال إبادة جماعيّة أمام محكمة العدل الدوليّة، ما يعكس مدى خطورة ما يجري على الأرض. إنّ هذا الإدراك يُبيّن أنّ الصدق العاطفي للصورة قد يكون أكثر أهميّة من التفاصيل التقنيّة لطريقة إنتاجها. تمامًا كما نُقدّر صور الحرب، أو الأفلام الروائيّة التي تُجسّد معاناة حقيقيّة وصراعات إنسانيّة، فإنّ قوّة هذا العمل تنبع من عمق أثره العاطفي.

من بين أكثر الصور والقصص رمزيّةً وتأثيرًا التي ظهرت مؤخرًا، تبرز التغطية الإخباريّة الأخيرة التي قدّمها الصحفي إسماعيل الغول، عقب اغتيال إسماعيل هنيّة صباح يوم ٣١ تموز/يوليو ٢٠٢٤. في ذلك اليوم، قام الغول بوضع صورة مؤطّرة لإسماعيل هنيّة فوق ركام المكان الذي اغتيل فيه، وبدأ ببثّ الخبر مباشرةً، في مشهدٍ مؤثّرٍ التقط فيه اللحظة بطريقة تنضح بالحضور، والمقاومة الرمزيّة، والشهادة البصريّة على الجريمة. وبعد قيامه بالتغطية مباشرة، استُهدف إسماعيل الغول نفسه بغارة جوّية إسرائيليّة، إلى جانب زميله مُصوّر الكاميرا رامي الريفي، في محاولةٍ واضحة لإسكاتِ الكلمة والصورة، ومحو الذاكرة البصريّة الحيّة لما يجري على الأرض.

سُهاد الخطيب، التي تُعرّف عن نفسها كمؤسِّسة “استوديو أُمّ جنين” في عمّان، هي فنانة فلسطينيّة متعددة الوسائط، رسّامة، صانعة أفلام، ومُصمّمة. تنحدر في الأصل من اللد وطولكرم، وتعيش اليوم في المنفى. تُركّز في أعمالها البحثيّة والفنيّة على توثيق قصص الشهداء الفلسطينيين، مُستخدمةً الفن كوسيلة أرشيفيّة وشهادية. مؤخرًا، أصدرت سُهاد كتابها الأوّل، الذي جمع قصصًا وشهادات متراكمة على مدى ثمانية أعوام. يحمل الكتاب عنوان “دراسة في الحقيقة” (Study on Truth)، ويُعدّ استكشافًا عميقًا وساحرًا للسرديّة الفلسطينيّة، كما تصفها هي نفسها. وإذا تابعت سُهاد عبر صفحتها على إنستغرام، ستجد توثيقًا مستمرًّا للأحداث، وللمقاومة، وللشخصيّات، وللذاكرة الفلسطينيّة، في سعيٍ حثيث إلى السرد، والإعلام، والحضور البصري المُضاد للنسيان.

كما قالت سُهاد نفسها، إنّه حكاية عن الحقيقة.

سهى عياش